在世界反法西斯战争胜利80周年之际,一段跨越民族与国界的守望相助史,再度照亮人类文明的共同追求。

“做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、人类命运共同体的构建者,携手开创这个星球更加美好的未来。”这掷地有声的“中国声音”,是面对加速演进世界百年变局和变乱交织国际形势的现实回应,也是中国的长期实践。

上世纪三四十年代德国纳粹横行,中国上海是全球屈指可数向犹太人张开怀抱的地方。1933年至1941年,先后有约2万犹太人赴上海避难或寻求中转。太平洋战争爆发后,侵华日军在上海虹口设立“无国籍难民限定居住区”,迫使犹太难民迁入。当时的上海同样遭受侵华日军的蹂躏,中犹人民守望相助,既有中国人民特别是上海人民帮助犹太民族的壮举,也有国际友人助力中国革命与建设的义举。

“新四军中的白求恩”罗生特、“晋察冀的红医战士”傅莱、“根据地的洋八路”汉斯·米勒……这些国际友人纷纷投身中国抗战第一线。在当年上海的“小维也纳”区域,2007年矗立起中国唯一一座反映二战时期欧洲难民生活历史遗迹的纪念馆“上海犹太难民纪念馆”。馆中一方单独展厅,专门留下了他们与中国人民并肩作战的动人过往。在虹口区相关负责人看来,这说明中国共产党领导下的革命建设事业不仅仅是中国人民的进步事业,更是全世界人民对正义事业的共同追求。

不久前,“铭记历史·携手前行”中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题图片展在中国驻纽约总领馆展出,其中就包括“犹太难民在上海”的部分,让更多人了解到这段历史。8月,旅奥华文作家方丽娜以罗生特、傅莱为原型创作的长篇小说《到中国去》在上海犹太难民纪念馆发布,以文学创作推动这段故事成为更广泛的共同记忆,代代相传。

“人类应永远铭记第二次世界大战悲剧及其教训,尽一切努力阻止类似悲剧重演。”

在新四军营地找到“新的家园”

上海犹太难民纪念馆馆长陈俭介绍,由于罗生特去世非常早,纪念馆馆藏中关于他最直接的内容,是前几年对陈毅元帅之子陈昊苏的访谈。陈昊苏曾任中国人民对外友好协会会长,他笑称,自己虽然见过无数外国人,但由于1942年在军部医院工作的罗生特是他的接生医生,“罗生特是我见过的第一个外国人”。

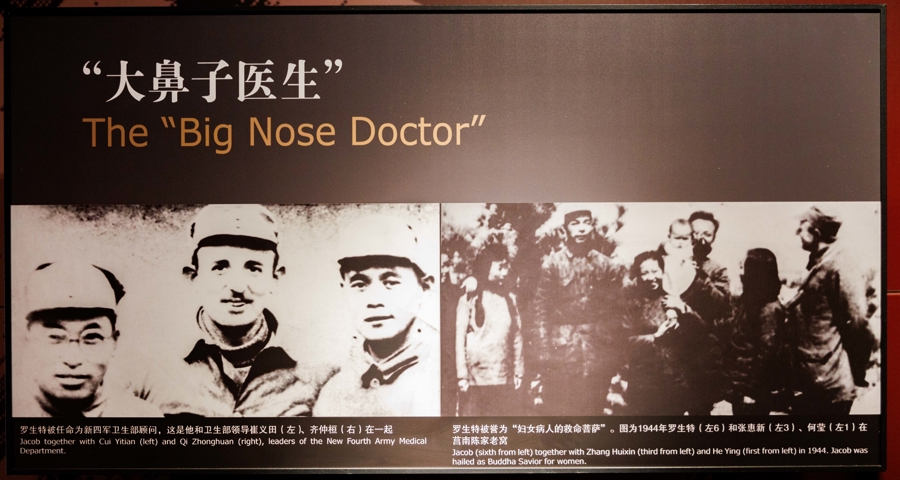

犹太难民罗生特成为第一个参加新四军的国际友人,被称为“大鼻子医生”。 文汇报记者 周俊超摄

犹太难民罗生特成为第一个参加新四军的国际友人,被称为“大鼻子医生”。 文汇报记者 周俊超摄

上海犹太难民纪念馆中的罗生特雕像。 文汇报记者 周俊超摄

上海犹太难民纪念馆中的罗生特雕像。 文汇报记者 周俊超摄

罗生特1903年出生在奥地利一个犹太家庭,原名雅各布·罗森费尔德。1928年他在维也纳大学获得综合医学博士学位,1930年起在维也纳总医院工作。1938年他被关入集中营。关押一年后,他被判限期出境,终生不准回国。1939年,他从时任中国驻奥地利维也纳总领事的何凤山处获得了中国签证,辗转来到上海,并在租界开设诊所。

在上海,他的工作开展得很顺利。但当他知道了中国人民也在抵抗日本法西斯时,从德国法西斯魔掌下逃脱的他,决定以自己的专业做更多事。在1925年就来到中国的犹太战地记者汉斯·希伯的介绍下,他认识了新四军军医处处长沈其震。为了防范敌人,掩人耳目,沈其震把他的名字改为了罗生特。罗生特曾对沈其震说,他向往去前线战斗。沈其震担心战场条件太艰苦,劝他留在后方。他却说:“我在纳粹的集中营都能扛过来,在你们的前线也一定能扛住!”

1941年3月,罗生特成为第一个参加新四军的国际友人。新四军代理军长陈毅、政委刘少奇都曾接见过他。罗生特跟随新四军先是去了江苏,后来又去了山东。由于部队医护人员奇缺,他被安排在新四军总部医院工作并被任命为卫生部顾问。当时,无论病人什么时候来他都接诊,有急诊更是随叫随到。许多农民远道而来找他求治,他都一一收下,从未拒绝。他还是女同胞的救星,挽救了大量难产妇女的生命。

刘少奇(左)、陈毅(右)和罗生特在新四军总部。 上海犹太难民纪念馆供图

刘少奇(左)、陈毅(右)和罗生特在新四军总部。 上海犹太难民纪念馆供图

1943年,罗生特(左二)同罗荣桓司令员(左三)等在山东莒南县。 上海犹太难民纪念馆供图

1943年,罗生特(左二)同罗荣桓司令员(左三)等在山东莒南县。 上海犹太难民纪念馆供图

根据罗生特的建议,新四军成立了华中卫生学校。罗生特多次授课,编写教材,自制教具,把随身携带的大批医疗器械捐献出来,供学员们使用,培养了大批卫生骨干。他曾表示,在新四军的营地里,他找到了“新的家园”。1942年春,罗生特成为中共特别党员,陈毅是他的入党介绍人。

1943年,罗生特来到八路军山东军区并被任命为卫生顾问。值得一提的是,罗生特曾两度救治时任山东军区司令员兼政委等要职的罗荣桓,与罗家人亲如一家。罗荣桓的长子当年才5岁,见面就称他为“大鼻子叔叔”,与他特别亲热。后来,罗生特担任了东北野战军第一纵队卫生部长,直至新中国成立。1952年,回奥地利寻亲未果的他,病逝于以色列特拉维夫。

工作之余,罗生特还采访了刘少奇、陈毅、罗荣桓等多位中国共产党领导人。他的采访札记,成为研究中国共产党领导抗战的珍贵史料。回忆往昔,罗生特曾说:“我坚信,战争的胜负并不单纯取决于武器,而是取决于人民。”为了纪念罗生特为中国革命作出的杰出贡献,1992年,在原八路军山东军区指挥机关所在地山东省莒南县,为他塑了一尊高达4米的汉白玉全身像,莒南县医院被命名为“罗生特医院”。2003年是罗生特诞辰100周年,中国人民对外友好协会在中国国家博物馆举行了罗生特生平纪念展览。同年8月,对外友协将全部展览资料和罗生特遗物转赠给鲁东南革命烈士陵园。

在如今的上海犹太难民纪念馆,广场上也矗立着罗生特的半身雕像。在2019年纪念馆举办的“他们和新中国——二战犹太难民助力人民共和国诞生”主题展览以及2021年纪念馆举办的“中共百年党史中的著名犹太裔国际友人”特展中,都重点介绍了罗生特的事迹。

选择葬在曾经战斗过的中国

“很多人曾问我的丈夫,来中国值不值得,他每次都毫不犹豫地给出了肯定的回答,因为在中国他做了自己认为应该做的事情。”傅莱遗孀江国珍这样告诉陈俭。在过去6年中,她几度向上海犹太难民纪念馆捐赠史料,成为傅莱壮阔一生的纪念,也成为他与中国深厚情缘的见证。

1939年,傅莱与父亲在上海的合影。 上海犹太难民纪念馆供图

1939年,傅莱与父亲在上海的合影。 上海犹太难民纪念馆供图

犹太难民傅莱于1941年12月奔赴晋察冀抗日根据地。 文汇报记者 周俊超摄

犹太难民傅莱于1941年12月奔赴晋察冀抗日根据地。 文汇报记者 周俊超摄

傅莱原名理查德·施泰因,1920年出生于奥地利维也纳,1937年秘密加入奥地利共产党。1938年,他考入维也纳医科大学,同年12月为躲避法西斯迫害、追寻共产主义信仰,毅然选择前往中国。1939年1月,傅莱抵达上海。起先,他在虹口难民传染病隔离医院工作。联系上中共地下党后,又前往天津、北平等地参加抗日救援,寻找党组织。与党组织接上头后,他于1941年12月奔赴晋察冀抗日根据地。

在晋察冀,傅莱被安排在白求恩学校任教。为中国学员上课时,傅莱拒绝使用翻译,而是坚持用中文授课。平时讲一小时课,他要花八九个小时备课——先用德文、英文写好讲稿,再在同事的帮助下,借助字典译成汉语,标注上读音。他曾使用的英汉字典早已被翻烂。

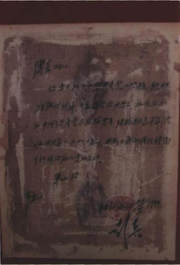

为了解决药品缺乏的困难,他使用针灸疗法结合西医治疗疟疾,并创新使用缝衣针为针灸用针。1942年,被根据地中国军民深深感动的傅莱,向党组织递交入党申请书。同年4月16日,傅莱收到了聂荣臻司令员亲笔签名的英文回信,由军区翻译刘克代笔。信中写到:“希望你能为中国人民的解放事业而努力工作,证明自己是一个坚强和忠实的马克思列宁主义战士。同时,希望你能继续努力学习和实践马克思主义理论,不断提高自己。”经过对党的理论的认真学习,连续三年递交入党申请的傅莱,终于在1944年11月22日被批准成为中共党员。聂荣臻司令员是他的入党介绍人,中共中央组织部负责人彭真签署了批准傅莱加入中国共产党的通知书。

1945年,傅莱在极其困难的情况下,成功研制中国第一批粗制青霉素并投入临床使用,挽救了很多人的生命。新中国成立后,傅莱继续留在中国。在重庆医学院任教期间,傅莱教授保健组织学,而这门课当时在全国并没有统编教材。为了让学生学好这门课,傅莱便开始着手编写教材。他带领全教研室的同志,实地走访医院、考察调研,获取了大量一手资料,于1961年9月完成《人民保健组织学》书稿,解决了学生没有课本的问题。书中,留下了他的大量批注,许多是优化教材的修改意见,可见他对教学工作的全情投入。

1942年,傅莱用白求恩留下的打字机备课。 上海犹太难民纪念馆供图

1942年,傅莱用白求恩留下的打字机备课。 上海犹太难民纪念馆供图

彭真签署的批准傅莱加入中国共产党的通知书。 上海犹太难民纪念馆供图

彭真签署的批准傅莱加入中国共产党的通知书。 上海犹太难民纪念馆供图

傅莱在1953年加入中国国籍。对于这个选择,他曾说:“我知道,留在奥地利也许我会更富有,可是我到哪里去寻找在中国艰苦岁月中建立的人与人之间的那种真诚和友爱呢?”

江国珍曾谈到这样一个故事:改革开放初期,一个朋友在友谊商店给傅莱买了些香肠、冰激凌,“他看着眼睛都在放光,太高兴了”。就是这样的一个“彻彻底底的老外”,却将他的大半生毫无保留地奉献给了中国的反法西斯斗争、中国的社会主义建设。他担任过中国医学科学院顾问等职,历任第六、七、八、九届全国政协委员。上世纪80年代,在他的深度参与下,建成了中国第一个大型医学文献计算机检索系统,助力中国医学信息现代化事业。2004年,傅莱因病在北京逝世。

在傅莱1999年打字留下的《告别前的留言》中,他写道:“在百年之后,我希望将遗体献给医疗科研使用,火化以后将骨灰撒在河北省唐县葛洪村的田野之中,那是我曾经同很多朋友战斗和工作过的地方。我希望可以常伴那片可爱的土地以及那里的人民。”遵其遗愿,他的遗体脏器捐献给中国协和医科大学(今北京协和医学院),他的骨灰安葬在河北唐县军城镇的晋察冀烈士陵园。

“傅莱的故事非常令人动容,所以我们特别希望能有一些他生前的遗物,丰富展陈的同时,也让更多观众记住他和他的事迹。”陈俭说。

2019年9月起,江国珍陆续拿出家中留下的傅莱遗物、史料,详述每件物品背后的来历,先后五次向上海犹太难民纪念馆捐赠,总计达171件(组)。去年8月,上海犹太难民纪念馆、上海历史博物馆联合主办的“红色的信仰 无悔的选择——傅莱与中国的情缘”展览,展出了37件江国珍捐赠的重要展品,绝大多数均为首次展出。

“跟着中国革命步伐前进”

遵从父亲汉斯·米勒“永远不要离开中国”的临终嘱托,在中国出生的米德华至今定居在北京。他的名字就像是汉斯·米勒“中国情结”的最佳注解:“我是一名来自莱茵河畔的普通战士。几十年来,跟着中国革命步伐前进!”

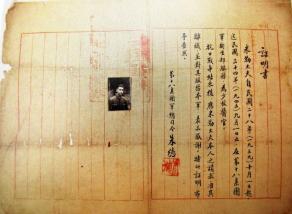

1945年,朱德为米勒开具的服务证明。 上海犹太难民纪念馆供图

1945年,朱德为米勒开具的服务证明。 上海犹太难民纪念馆供图

米勒查房时的照片。 上海犹太难民纪念馆供图

米勒查房时的照片。 上海犹太难民纪念馆供图

汉斯·米勒1915年出生于德国杜塞尔多夫。1939年米勒获得医学博士学位,同年5月前往香港,并通过宋庆龄领导的保卫中国同盟,与中共地下党组织取得联系。当年9月,他前往延安,见到了毛泽东。他还利用自己外国人的身份做掩护,将国外援助中国抗战的600箱医药用品和一辆大型救护车送到延安。

“宋庆龄女士与父亲的通信更像是家信,其中不乏温暖的家常细节,我们两家关系很好。”1953年出生的米德华,是汉斯·米勒与日籍八路军战士中村京子的儿子。他记得,上世纪70年代初,米勒夫妇定居北京后,还一起去看望了宋庆龄。之后逢年过节,他们也常收到宋庆龄的亲笔信和礼品。在上海犹太难民纪念馆改扩建期间,2019年4月29日,他与母亲将宋庆龄写给父亲的两封亲笔信捐赠给了纪念馆。

作为一名援华医生,汉斯·米勒积极投身中国人民的反法西斯斗争。在延安,卫生部征求他的意见后,安排他进入延安拐峁八路军医院担任外科医生。1940年1月至1942年12月,米勒又先后担任晋东南国际和平医院医生、八路军卫生部流动手术队队长、一二九师医务顾问等,治疗了大量抗日军民。1943年1月,米勒因患重症痢疾被送回延安,后安排到国际和平医院担任内科主任。

1951年,米勒加入了中国国籍,1957年加入中国共产党。他留在中国,继续贡献自己的智慧与力量,特别是为中国乙肝病研究与乙肝疫苗的研制及应用立下功勋,被誉为新中国的“乙肝疫苗之父”。1989年,中国政府授予他“杰出的国际主义白衣战士”称号,表彰他来华工作50年的突出贡献。1994年,米勒在北京逝世。

米勒曾说,为了反法西斯,他从欧洲来到中国配资平台靠谱,在中国共产党的教育下,在中国人民的关怀下,他成为一名中共党员。“对此我感到欣慰和自豪,因为中国共产党是一个伟大的党,中国人民是伟大的人民。”

宝盈优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。